中国自主知识体系创新论坛·“标识性概念”系列讲座第23讲

2025年4月10日下午,中山大学人文学部“标识性概念”系列讲座第二十三讲“公私”在中山大学广州校区南校园哲学系锡昌堂103讲学厅举行,本期讲座由中山大学哲学系教授陈乔见主讲,中山大学哲学系教授陈畅主持。

在讲座开始之前,主持人陈畅教授对主讲人做了介绍,特别提及“公私”问题是陈乔见教授的博士论文研究的主题,他的研究出手不凡,博士论文曾获得湖北省优秀博士论文奖和全国优秀博士论文提名奖,在三联出版名为《公私辨:历史衍化与现代诠释》的专著,后又斩获上海市哲学社会科学优秀成果奖一等奖。

一、矛盾论断引发的学术关怀

讲座伊始,陈乔见教授指出:中国哲学史上有源远流长的“公私”辨,早在《诗经》《尚书》中已有“公”“私”对举的情形;近代国人由于受到时局的影响,尤其热衷讨论公私问题;而在我们的日常生活中,我们也总会使用“公”“私”话语讨论或评价问题。当代中国人使用的“公”“私”话语的意涵早在先秦时代已经基本奠定。

陈乔见教授谈到,之所以会关注公私问题研究,一个主要的原因是近现代学者关于中国传统公私观念论断的重重矛盾,比如,梁启超断定儒家所教私德居十之八九而公德殆阙如,其后梁漱溟和李泽厚等接续此问题加以讨论,都认为中国缺乏公共观念或社会性公德;费孝通提出的“差序格局”影响更大,他认为差序格局的特征是自我中心主义(但不是个人主义),其中所有德目都是维系私人关系的道德,公私也具有相对性,人们往往为了私可以牺牲公。当代一些西化派学者认为儒家“亲亲互隐”伦理是“以家庭私德凌驾社会公德、践踏社会公义”。这一派论点可概括为“有私无公”。

与之相反,有不少学者又认为中国传统公私观念是“有公无私”,就在梁启超发表《论公德》后不久,当时有个刊物《浙江潮》刊登了一篇佚名文章《公私篇》(1903),作者指出,近代中国遭受蹂躏践踏而甘之安之的原因在于“惟公之故,惟无私之故”和“公天下主义”所造成的国人私权意识或主人翁意识的缺乏。南开大学的历史学家刘泽华先生以“王权说”名世,他认为先秦诸子都提倡“立公灭私”(比如崇尚公共理性、国家至上、尊王等)非常符合专制王权的需要。此外,刘泽华等学者指出,公私价值观与现实社会也存在种种矛盾的现象,比如,“大公无私”“立公灭私”是非常流行的思想观念,深入人心数千载,直至今日而畅行不衰。然而,有个极怪的现象值得思考,即一方面是冠冕堂皇的“大公无私”;另一方面是极其缺乏公德;一方面是在事实上私欲肆意泛滥,另一方面却极其缺乏对个人隐私的尊重。以上学者关于公私的种种矛盾论断,引发了陈乔见教授研究中国传统公私观念的兴趣,他想一探究竟。

陈乔见教授指出,从20世纪90年代到2005年十余年的时间中,国内外学者涌现出不少关于公私观念的研究。最先探讨中国的公私观念、关注晚明公私观念转变以及中日公私观念异同的是日本学者沟口雄三,其后张立文、王中江、金耀基等先生以及刘泽华团队等从不同的视角都有所论述,台湾方面则有陈弱水十分关注中国传统的公义观念,黄俊杰、黄克武等学者都主编过公私方面的论文集。无论是古代公私观念,还是在当代学者的讨论中,“公私”涉及的问题颇为广泛,如君国、政府、朝廷与私人、臣民、民众的关系,还有公共领域与私人领域、公利与私利、公德(公义)与私德的关系,以及群己关系等。这也是造成以上公私论断矛盾重重的一个原因。陈乔见教授说,在从事中国哲学中的“公私之辨”与公私观念研究的过程中,他发现“义”是最具有公共性的;因此,很自然地,他又转向了“义”观念的研究,最终完成了《义的谱系》一书。

二、“公”“私”的多重含义

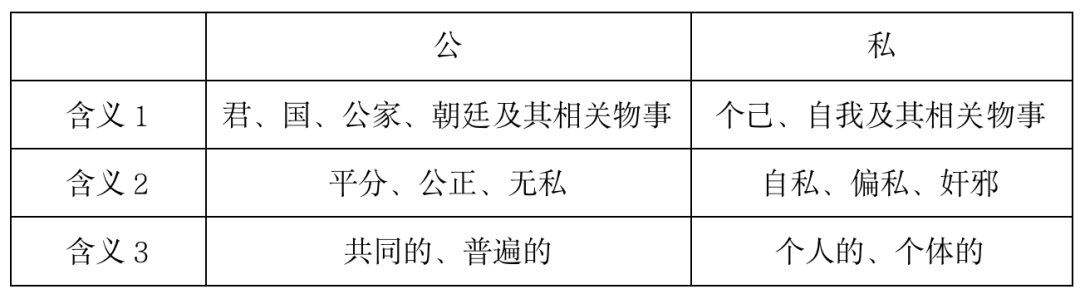

陈乔见教授说,要了解中国传统公私观念,我们首先有必要了解它们的用法和含义。最方便的,当然是从词典开始。《尔雅·释诂》:“公,君也。”《说文》:“公,平分也。从八,从厶。八犹背也。韩非曰:‘背厶为公’。”《说文》:“厶,奸邪也。韩非曰:‘仓颉作字,自营为私’。”段注:“厶,公私字本如此,今私字行而厶废矣。”陈乔见教授指出,《说文》采纳韩非对“公”“私”的训诂并非其本意。从甲骨文、金文的用例及文字学家的解释,以及传世文献《诗》《书》的大量用例中,基本可以断定,《尔雅》对“公”的解释应该是早期“公”字的基本含义,“公”是对祖宗或君的尊称,《诗经》中的“公”基本指君国及其相关物事。沟口雄三称之为“首领性”的“公”。首领代表一个共同体,故后来引申出平分的价值义。“私”(厶)的核心含义与“己”“自我”“个体”有关,后来引申出偏私、私有、自利、自私乃至韩非所说的奸邪。

在春秋时代,公私关系主要体现在公室、公家亦即诸侯国与私家、私门亦即卿大夫家之间的张力与冲突中,这也是后世“公”“私”用语与价值对立的一个根源所在。在晚周诸子那里,“公”“私”都由描述性的实然义发展出了规范义、价值义或抽象义,从而基本奠定了直至今天我们使用“公”“私”话语的基本含义。“公”“私”的原初含义及其引申义,可图示如下:

陈乔见教授兴奋地指出,“公”如何由实然义的君发展出规范义和价值义的公正,他找到了一条关键性的材料。《白虎通·爵》云:“所以名之为公侯者何?公者,通也,公正无私之意也。”作为君主的公为政就应该公正无私,这当然是汉代经学家的解释,但也透露着“公”字含义的演变线索。

三、“公私”之辨的历史衍化与转折

在厘清公、私概念的基础上,陈乔见教授从观念史的视野,进一步讲述了中国哲学史上“公私辨”的衍化与转折。

先秦诸子的“公私”之辨关注的问题是为政者的政治美德。无论是儒家的“公则说”“公事不私议”“天下为公”以及为政者应当效法“天无私覆,地无私载,日月无私照”(所谓“三无私”)公正无私,还是墨家“尚公义,辟私怨”以及法天之无私;道家的“道无私”“道者为之公”以及治天下效法道无私;乃至法家明分公私,任法去私等主张,无不是从政治着眼,要求为政者公正无私。《吕氏春秋》首次出现以“公”“私”命名的篇章如《贵公》与《去私》,其中核心思想仍然是表达为政者应当公正无私。值得一提的是,《贵公》篇在君主专制前夕提出“天下非一人之天下也,天下之天下也”的观念,十分难能可贵,这一条也被当代新儒家的《五八宣言》所援引,用以说明民主政治是中国文化发展的内在要求。

宋明理学家喜言“公私之辨”,朱熹道“其意则有公私之辨,学者又不可以不察也”;陆九渊言“凡欲为学,当先识义利公私之辨”;吕祖谦说“公私之辨,犹须精察”;王阳明云“毫厘何所辩?惟在公与私。公私何所辩?天动与人为”。但是,宋明理学的“公私”之辨关注的主题是道德哲学或修身学,其突出特征是在心术上辨析公与私,认为“虽公天下事,若用私意为之,便是私”,“人才有意于为公,便是私心”,“君子之心公而恕,小人之心私而刻。天理人欲之间,每相反而已矣”等等;他们特别推崇“物来而顺应,廓然而大公”的境界,反对“自私而用智”。

驯致明清之际,“公私”之辨发生一个重大转折。首先是以李贽、陈确等为代表的晚明思想家率先为“私”“欲”正名,他们高喊“夫私者,人之心也”(李贽),“有私所以为君子”(陈确),认为人之有私心,正是人们努力耕田、齐家、为学等动力之所在;没有私心,不可能成就一番事业。明清之际的黄宗羲、顾炎武和王夫之则进一步重新思考公私关系,他们都承认人之各私其利的合理性,黄宗羲批判了传统君主专制下的君主“以我之大私为天下之大公”的历史现象,向往实现“藏天下于天下”的“三代之治”;顾炎武提出“合天下之私以成天下之公”的著名论断,王夫之则发出了“人人之独得即公也”的响亮口号。

清儒如程瑶田和龚自珍等,都写过以“公”“私”命名的文章,他们批评当时社会流行的“一公无私”的话语与现象。程瑶田在《论学小记·述公》中说:“公也者,亲亲而仁民、仁民而爱物……爱之必不能无差等,而仁之必不能一视也。此之谓公也”。他认为那些宣称“一公无私”的人往往都是出自沽名钓誉的意必固我。龚自珍在《论私》中,通过揭示天地日月都有私的自然现象,反思先秦诸子经常道及的“三无私”观念;他也通过对《诗经》中“公私”对举的诸多情形,说明了古人公私观念的多元性,既有先私后公,亦有先公后私;既有公私并举,亦有公私互举。

四、何种问题,什么公私?

讲座尾声,陈乔见教授对以上四个时期的“公私”之辨的主题与思想做了总结:先秦诸子的“公私”之辨局限于为政主体一己之内,强调为政者应当公正无私。宋明理学的“公私”之辨局限于道德(修身)主体一己之内,强调在心术上辨公私,公私之辨几乎等同于诚伪之别。明清之际的“公私”之辨则越出主体一己之内的局限,关注国—民、群—己之间的利益关系。清儒对“一公无私”的批评,认为儒家的差等之爱本身就是公,这与宋明儒者的看法高度一致,这其实也是儒家的核心价值观。

从当代学者讨论的诸多问题入手,我们应该澄清“公”“私”的不同含义及其关注的实质问题。以儒家为例,若就公利(国家利益)与私利(个人利益)的问题而言,儒家尊重个人利益的合理性,承认国家利益的必要性,主张藏富于民。若就公共领域和私人领域而论,儒家并非如有的学者认为的那样公私不分,儒家主张“门内之治恩掩以,门外之治义断恩”。若就公德与私德的问题而言,儒家的五常“仁义礼智信”和“忠”(尽己之谓忠)“恕”(己所不欲,勿施于人),没有一个是所谓私德可以函括的。

总之,陈乔见教授指出,当我们就公私关系做出论断或就公私观念做出评价时,一定要清楚涉及的实质问题是什么,“公”“私”的含义什么,不然就很容易缠杂在一起而出现种种互相矛盾的论断。

五、问答环节

陈畅教授点评说,陈乔见教授给我们带来了一个非常精彩的报告,从先秦至明清的公私观念作了详实的梳理和讲解。他指出,民国学者的一些论断多有不实之处,以至于我们今天的学者不得不花费不少精力来澄清。陈畅教授表示,他个人比较关注的是明清之际公私问题的探讨,沟口雄三在《李卓吾·两种阳明学》中提出,从李卓吾至清初三大儒,其所讲的“自私自利”转化成积极的说法即“自主自利”。这也从另一个层面表明公私观念的衍变。

哲学系吴重庆教授表示,从此次讲座中受益颇丰。他说,“公”“私”话语和概念在中国社会和中华文化中具有深厚的历史和社会基础,渗透于政治、经济和道德等方方面面,直至当下,关于“公私”的辩论依然存在。就此而言,“公私”毋庸置疑是中国思想与文化中的“标识性概念”。吴重庆教授认为儒学的现代发展,需要开拓出“公”的维度,这是儒家思想生命力之所在。并转而提了两个具体问题,一是对于“天无私覆,地无私载、日月无私照”的说法,结合古代多有祈雨、旱涝无常的现象,儒家会做出何种解释?二是既然“物来而顺应”,那是否还需要“格物”?

陈乔见教授回应说,他非常赞同儒学的现代发展不能仅仅局限于私人领域,他本人非常重视儒学的公共性诠释,《义的谱系》一书的副标题“中国古代的正义与公共传统”即有此用意。不过,公共儒学的现代发展,确实需要进一步探索思考。至于“三无私”与祈雨的问题,儒家比如董仲舒确有祈雨的实践,但儒家如何解释两者之间的矛盾,之前不曾想到,以后阅读文献时会留意有无相关材料。关于“物来而顺应”与“格物”的问题,程颢以“治怒”为例说明,“当怒则怒,当喜则喜”就是物来而顺应,所谓“情顺万物而无情”。

有同学问,“权”是公的还是私的?陈乔见教授回应道,如果是与国家、政治相关的权力或政治权威,那当然就属于“公”的范畴;如果是与个体相关权利(rights),那就属于“私“的范畴。

有同学问,公私概念和群己概念是什么关系?陈乔见教授回答道,“私”的核心含义就是个己及其相关物事,后来引申为自私、自利、偏私。儒家有“为己之学”的说法,并非贬义。“公” 的含义是部落首领,部落首领代表一个共同体及其成员,在此意义上,“公”与“群”有相关性,部落共同体有大有小,故群也可大可小。

有同学问,沟口雄三关于公私观念的研究有其历史背景,因此公私观念研究是否也应该考虑其社会历史背景。陈乔见教授回应道,据其所知,沟口雄三的研究确有反思日本天皇制度的动因,他会强调中国具有超越君国的“天之公”,而日本的“公”没有这一层含义。陈乔见教授说,他个人的工作主要还是梳理和澄清中国传统中的“公”“私”含义以及“公私”之辨的实质思想。这与思想史的视角有所不同。

有同学问,如何解决诸家(如儒、法)对于“公”在具体意涵上的不同?如果将其总结为“为政主体一己之内,主张为政应当公正无私”,在细微之处是如何分别的?陈乔见教授回应道,公是指与君国相关的物事,私之个体与臣民及其相关物事。儒家主张立君为民;法家主张君主至上、强国弱民,实质思想不啻天壤。但是,孔孟不会用“公”字来指称人民的利益,陈乔见教授把孟子的思想概括为“公而共之”,即君主所拥有的资源应该与民共享。

有同学问,仁爱作为一种差等之爱,如何与公德联系?陈乔见教授回答道,仁者爱人,所爱之人不只是亲人,而是指向一切人,在此意义上它当然是公德。清儒强调从人际关系(人相偶)的角度解释仁,就意在说明仁不纯粹是个人修身之事。陈畅教授补充道,这一问题梁漱溟先生在《中国文化要义》中讲儒家伦理“互以对方为重”,这种情感是人类社会凝聚和合之所托。

经过了一场思维风暴式的问答环节,本场讲座在老师和同学们的掌声中接近尾声,而对“公私”问题的思考仍在继续。