中国自主知识体系创新论坛·“标识性概念”系列讲座第4讲

“国”从“家”中脱胎

2023年12月1日下午,“标识性概念”系列讲座第四讲“家国”在中山大学广州校区南校园锡昌堂103讲学厅如期举办。本期讲座由北京大学社会学系主任周飞舟教授主讲,中山大学哲学系吴重庆教授做主持。

吴重庆教授作开场白时首先感慨,自“标识性概念”系列讲座开讲以来,自己逐渐习惯讲学厅场场爆满的情形,但像今天这般把锡昌堂的小板凳全借完还不够的情形又是首次。

他继续介绍道,作为誉满全国的知名社会学家,周飞舟教授的研究一直能既贴近中国社会实践的最前沿,又深入中国文明之沃土,近年的研究成果将历史与现实相结合,对“家国”形成独到而深刻的理解。随后,周飞舟教授在全场热烈的掌声中登台开讲。

一、问题意识:如何理解中国人的国家观?

周飞舟教授坦言,他对“家国”问题的思考,主要来自长期在田野调查中面向经验的反思。社会学理论总是倾向从个体主义的视角理解社会中的行动,但中国人在行动中不止想到自己,时时刻刻都考虑别人,表面上是单独的个体在行动,因“考虑别人”作为个体的内在因素,每个单独的个人已经把他人“一体化”。对这种文化心理的追问成为了他回望中国传统社会文化的契机。

2021年,周飞舟教授在《社会学研究》杂志上发表了一篇颇具影响力的研究论文《从脱贫攻坚到乡村振兴:迈向“家国一体”的国家与农民关系》,总结性地呈现了他近几年对脱贫攻坚的研究成果。在脱贫攻坚阶段,农村最难攻克的贫困“堡垒”实际是村中的光棍和懒汉,因为他们缺乏脱贫动力。

在诸多成功或不成功的案例中,当地扶贫工作队员的核心工作就是怎么让这些懒汉和光棍有一个家,一但他们有了家,立刻有了脱贫动力。周飞舟表示,这样一种国家与农民的关系和行为逻辑的呈现,与他早年在央地关系研究中的认知截然不同,这使得研究“家国”变成了他反思过往研究的“一个很严峻的问题”。

中国人的国家观总是充满悖论。一方面,中国人极为重视国家,改革开放四十多年来,经济快速发展,社会长期稳定,其核心经验就是“政府主导,横向竞争”,“横向竞争”的主体也是地方政府。所谓“主导”,简单来说就是政府担当“总指挥”起到引领作用。这与西方政治经济学理论中的国家角色很不一样,他们多认为政府只是个守夜人,是提供自由市场与私人资本不愿意提供的公共产品与公共服务的补充性角色。

说到这里,周飞舟教授举了些他感触很深的例子。他的团队在贵州六盘水市调研时,地方一位高级官员原本计划陪同两天,结果刚见面接了个电话就走了,后来得知是去处理一则高速公路上发生死亡事故的车祸。尽管其中没有政府的车,但只要发生在该政府辖区内,就属于政府必须处理的事情,民众不会认为政府不应该管或思考它有没有能力管,只会认为是政府没管好,而没管好的原因就是背后有贪腐。

这种“清官思想”不止流行于底层民众,中产阶级和知识分子一样持有,就如大多数中国学者对生育、医疗、教育等社会问题的分析到最后都会追溯到政府与公共政策的问题,很少往个人或家庭的主观选择方面思考。种种现象反映了我们把国家当作“大家长”的文化潜意识。

另一方面,中国人的传统中又显示出一种特别淡漠的国家观念,古人所谓“乃不知有汉,无论魏晋”。近些年周飞舟教授带领学生在读明清时期的官箴书,即官员退休后给亲朋好友参考的一些不出版的做官要诀,其中就提出了很具有代表性的为官原则,“官以不扰民为安,以不取为与,以不害为利”,让民众感受不到官的存在,就说明官做得好。

这种悖论国家观,民国学者有很多讨论,其中一个说法是中国人淡薄的是“民族国家”概念之国家,而他们期望或责备的则是作为“大家长”的国家,大家长管理一个大家庭,所要做的一是忍让协调,二是提供并维持一套基本人伦秩序。所谓人伦秩序就是期望父子像父子,夫妻像夫妻,兄弟像兄弟。之所以先前人们说“天下兴亡,匹夫有责”,而不说“国家兴亡”,“国”可能是一家一姓,但“天下”是一整套父慈子孝、兄友弟恭的伦理秩序,这套伦理秩序面前,每个人都有不可推卸的伦理责任,故而谓之“人人有责”。

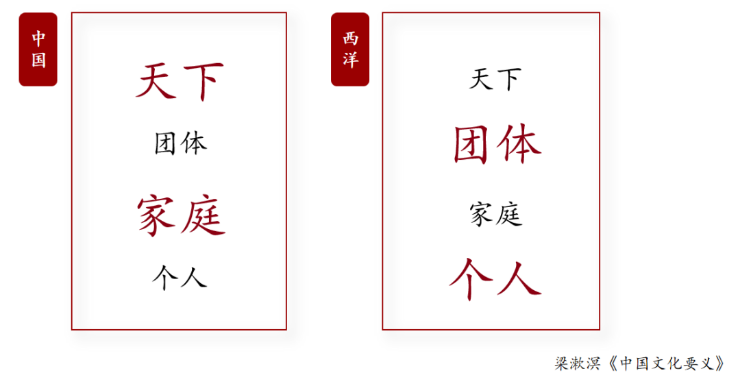

国与天下的问题,自近代到今日的学界已有非常多的讨论,其中梁启超在《中国之前途与国民责任》中的说法值得关注:“夫国家也者,对待之名辞也。标名某国,是必对于他国然后可得见,犹对他人,始见有我也。……非有国而不爱,不名为国,故无所用其爱。……外族入主而受之者,等是以天下人治天下事而已。既无他国相对峙,则固当如是。”这就是说对中国人而言国家是个相对的名词,如有英国才会有法国,标明某国必对于他国,所以中国人国家观念淡薄,但有一个“天下观”,于是才有历史上反复出现的“外族入主而受之者,等是以天下人治天下事而已”的情形。再借用梁漱溟在《中国文化要义》一书中对中西国家观的对比差异图帮助理解:

由图可知,西洋人是“个人—国家”国家观,中国人是“家—天下”国家观。西洋人的国家是以个人为基础,通过契约、博弈、合作等形式结成的高级团体组织,而中国其实是以家为基础,在国家之上还有一个统一的天下即伦理秩序。西方在国家之外就没有“天下”,国与国之间都是永恒的斗争与暂时性的盟约。

梁漱溟先生说国家是团体的最高形式,“团体”和“家”形式就有一种矛盾和张力,所有民族国家建设的重要使命都是打破家庭,将国家建设与个体化进程联结在一起。所以今天社会学、政治学流行的国家理论派别,诸如阶级论、场域论、自主论,实际都是个体—团体主义的国家观。在这种理论图景中,团体彼此间有很大差距,但团体内部的个体仿佛是平的(被建构为无差异的)。国家的个性就看个体以何种形式超越家庭,发展出高级的团体属性。如果需要反思这样一种国家观,需要解释中国人的家国关系,我们也需要回到“国”从“家”中脱胎的时刻,即殷周之变,来展开分析。

二、殷周之变:家国的诞生

王国维在《殷周制度论》中说“中国政治与文化之变革,莫剧于殷周之际。……殷周间之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡与都邑之转移;自其里而言之,则旧制度废而新制度兴,旧文化废而新文化兴。又自其表言之,则古圣人之所以取天下及所以守之者,若无以异于后世之帝王;而自其里言之,则其制度文物与立制之本意,乃出于万世治安之大计,其心术与规摹,迥非后世帝王所能梦见也。”这里面的核心就是“制度文物与立制之本意”,周代殷商兴起的一套新制度的用意,就是我们理解家国传统的核心。

究竟是何用意?周飞舟教授认为《朱子语类》第六十三卷有非常重要的总结,即从“亲亲长长”到“贵贵尊贤”,这对于由家到家国的演变非常关键。他指出,这里所谓“家国”不是民族国家,也不是帝国、祖国,就特指自西周起建立的一种国家性质:由家聚合而成之国、一家率领众家以求共治之国、以家为国之国,其义类似梁漱溟先生在《中国文化要义》中提出的“天下国”。其国家制度的关键就在于通过整理亲属关系以建立君统的政治关系。

《礼记·大传》曰:“圣人南面而听天下,所且先者五,民不与焉。一曰治亲,二曰报功,三曰举贤,四曰使能,五曰存爱。”得了天下后第一要务就是“治亲”,何谓“治亲”?“上治祖祢,尊尊也。下治子孙,亲亲也。旁治昆弟,合族以食,序以昭缪,别之以礼义,人道竭矣。”汉儒郑玄注:“治,犹正也。竭,尽也。”

“治”就是“正”,所谓“正”就是要在亲属中分出一个正和偏,远和近。正分三类,一是上正,“追王及远,以明天命”“明公族世系,行缀属之法”,即亲疏向上追溯;二是下正,那就是立子立嫡,别子别出,别立宗统;三是旁正,旁中亦有正旁嫡庶,是为宗法。宗统以别子为祖,与君统并行,有世禄而无世爵,是亲亲长长之道。这样区分出了君统与宗统两束关系,正者为君统,旁者为宗统。

三、君统与宗统:家国“治亲”之道

君统与宗统的分立,为周建立了一个绝对清晰的君臣关系。“君统、宗统贵贵之差,基于宗法,著于丧服。”周飞舟教授通过对丧服制度的考察将复杂的君统、宗统分立关系用四句话进行了清晰的概况:

一是“绝宗以贵君,燕礼以合族”。其意可从《礼记》中的两句话加以理解。首先,《大传》曰:“君有合族之道,族人不得以其戚戚君位也。”即国君的家人、族人不能把国君当亲戚,就仿佛今天我们惯习上不鼓励向人透露自己与一个地位尊贵的人有亲属关系,但国君却有义务将公族当亲戚,通俗来说,即他不能因地位高而欺负人,越是地位之高越要明白自己不只属于自己,这就叫“合族之道”。

其次,《文王世子》曰:“若公与族燕,则异姓为宾,膳宰为主人,公与父兄齿。族食,世降一等。”国君要定期和公族的人一起吃饭,请异姓为宾客,请伙夫头作主,而国君就当众人中的一员。国君要保持与公族的亲戚关系,但关系远近有差别,则吃饭的频率也要差别,越亲近的越经常一起吃。

二是“始封有不臣,三世而尽臣”。《仪礼·丧服传》曰“是故始封之君不臣诸父昆弟,封君之子不臣诸父而臣昆弟,封君之孙尽臣诸父昆弟。故君之所为服,子亦不敢不服也。君之所不服,子亦不敢服也。”这里体现了以丧服为表征的君臣父子兄弟关系:如果是第一个被封为国君的人,国君的父亲、众叔父和兄弟就不是你的臣子,丧制上还按亲戚论;如果是始封国君之子,父亲、众叔父不是臣子,但兄弟已经是你的臣子;如果是始封之君的孙子,则“诸父昆弟”皆是自己的臣子。这就使君统下的国君慢慢变成了天下的“大家长”。

三是“继别以贵嫡,世禄以贵宗”,指贵贵之第一义是自尊祖而来。公族之贵,主要体现在宗子一身。为先祖主,宗人之所尊。又世禄,犹封之有庳,亦犹后世之食实封也。即是说公族之所以为贵族,首先要自别于君统,但是尊贵于百姓,公族不能以君为祖,别子为祖,嫡子继别为宗,贵族的尊贵主要因为他们是离国君最亲近的人,并通过享有世禄体现。

四是“降族以贵卿,不降以敬宗”,指贵贵之第二义则为君臣之道和官爵体制。卿大夫在君统之内为贵,丧服制度上就要降其家族之服;但按在宗统之内算,则卿大夫不降正尊、不降正嫡、不降宗子。官爵体制隶属君统,与宗统并行不悖。通过以上几个方面,家国就把君统与宗统的关系整理好了,接下来就是分封天下,举贤使能。

四、贵贵与贤贤:治国用人之道

《礼记·大传》曰“亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。”提出了无论朝代怎么变,治理天下这四点是永远不变的。王国维先生则将“长长”改为了“贤贤”,说“而尊尊、亲亲、贤贤、男女有别四者之结体也,此之谓民彝。”

周飞舟教授认为,这是王国维先生从国家功能的角度思考的体会,所谓“立嫡之君统为息争,任贤之治官为图事”就是他所探寻的家国“制度之本意”。这里周飞舟教授借《孟子·万章下》一语来贴切阐明:“用下敬上,谓之贵贵,用上敬下,谓之尊贤。贵贵尊贤,其义一也。”这体现出贤贤其实是亲亲、尊尊的一个延申:在中国的家国关系中,国家对于贤才的理解脱离不了他的家庭。在家为孝子,在国才能为贤才,离开了“孝”的“贤”是要被打折扣的。这种要求不但适用于臣子,也适用于天子。

周飞舟教授在PPT中用两句文言做了很好的概况:“贤贤之道,根于治亲,著于君统。报功、举贤、使能、存爱,皆以此为则。德者得也,得此者即有此德,即有此爵。德之纲目,以亲亲为首,以尊尊为纲。由亲尊而能应事待人者曰贤。贤也者,亲尊长别之用也。”并说道:“这个道理有时候老百姓比知识分子更能明白。”

总结而言,周飞舟教授认为,家国是以孝悌为核心的一套体制,这个体制最有特点的部分,就是在确立“君统”国家机构的同时产生了一套亲亲、尊尊的“宗统”体制作为“君统”的支持,这就构成了后世中国影响深远、绵延不绝的家国文明。

五、问答环节:继续迸发的思想火花

周飞舟教授讲毕刚好用时100分钟,其思想浓度之高迎来满堂掌声雷动。在紧接着的问答环节中,周飞舟教授与挤满讲学厅的校内外各个学科专业的师生进行了40多分钟的互动,期间迸发的思想火花依旧十分精彩。

一位来自社会学与人类学学院的学生提问:家国关系不同于民族国家观,但它们会不会也存在一些内在联系?今天我们的国家已经经历了现代民族国家的建构,我们在何种意义和程度上保有您根据古代材料论述的家国传统呢?

周飞舟教授回答:我们正在讨论的“家国”是一个内涵特别丰富的议题,我的分析虽然只针对两千多年前的国家,不涉及讨论现代的国家变迁,但我们今天仍然能在社会生活的各个方面,无论是政府官员还是普通民众对国家的认识和期待中发现一些“活着的传统”。要把这些传统研究清楚,必须要从追根溯源的工作做起。你的问题也是今天所有中国社会学家面临的共同挑战,我们的历史太长,而且变化无常,怎么样理解变迁,又把握其中的不变?我们都很难给出一个系统而完满的解释,每一个研究包括我今天的研究与其说提供解释,不如说也在进一步地向大家抛出问题。

来自马克思主义学院的龙其鑫老师提问:我们在阅读相关古籍中都能深切体会到古人的“家国一体” “家国同构”观念,但古籍的言说面向对象都是贵胄,至多是国人,那么野人是否受到“家国一体”观的影响?秦汉以来,我们的社会组织经历了很大变化,从宗法制度到门阀制度再到宋明之后的乡村宗族社会,家国观念的传播机制如何得以绵延?有学者认为,流官制度在其中发挥了特别大的作用,您如何看待这种观点?

周飞舟教授回答:首先,刚刚我们讲的宗法丧服制度不兴于野人,所谓“礼不下庶人”。其次,我们要注意,孔子对礼的理解主要就是“教育”,所谓“修道之谓教”,而礼的教育都是以身示范,不是用嘴说的,也不是逼着你做,在孔子的理想中,官、爵、师是一体的,为官者就有治民化民的责任。

回顾《礼记·檀弓》,今天的人们有时很难理解他们为什么一直聊“哪个丧礼办得好,哭得好;哪些办得不好,哭得不好”。子夏晚年独居西河,因为丧子哭瞎了眼,曾子去看望他,子夏觉得自己无罪生悲,曾子却狠狠责备他,理由竟是他的丧礼办得不好,不应该为儿子哭瞎眼,子夏还很服气。这背后意味着子夏来到这个地方是有责任的,他的责任就是办好一场丧礼让当地百姓看看何谓“文明”。

儒家认为,孝悌仁义之心根植于人性,根植于所有人,这是儒家思想中最大的平等主义,但有此“性”未必就有此“行”,这中间需要转化和引导,而这个转化与引导就要依靠“礼”,而“礼”的核心是行礼的人,没人践行的礼是死的。无论是流官还是其他传统时期的官员,他们始终自觉肩负着“夫君子所过者化,所存者神,上下与天地同流”的伦理责任。

一位来自哲学系的同学提问:您所列举的几个西欧世界的国家观形成都始于一种斗争,那么殷周之变的家国体系建立是出于文明自觉,还是说也属于在斗争中被动地改造殷代制度的产物?周人的文化认同是否也建立在斗争之上?

周飞舟教授回答:只能说很可能如此。关于殷代是否分封,历史没有详细记载,相对清晰地只记录了世袭情况,即亲亲、长长。只有这些是免不了斗争的。其实王国维的《殷周制度论》虽通篇不提“斗争”,但有一个潜在的问题意识,就是:周人如何找到一种新的制度方式来消弭斗争,所以才建立君统与宗统这样一种复杂的关系处理方式,这也是寻找一种试图解决每一个家族内部争斗的范式,在这个意义上,国与家、君与民被传统联系在了一起。有学者说秦汉以后中国是“一君万民”的社会,这种表述可能会使人“困惑”,“民”也是属于一个个家庭中的“民”,“民”可以“乃不知有汉,无论魏晋”,但家里有几个祖宗、和哪些亲戚远或近、该听谁的话,清楚得很。

一位哲学系同学再请教周飞舟教授关于“别”字的理解。周飞舟教授补充道,君统与宗统的截然分别对家国体制能够实现非常重要。通俗来说,一方面,“别”的人还是“共祖”,本来我们都是兄弟,但“别”之后就不在一个层次上;另一方面,“别”不同于“绝”,即别出不是断绝。还原到生活情境中,即便是“绝”(即丧服制度意义上的“绝服”),人和人都还是有亲情存在的。

中山大学哲学系的陈少明教授提问:从殷周到秦汉经历了一个从封建制到郡县制的国家形态改变,但为什么我们家国观念还是能够延续?既然已经不是宏观制度层面的延续,那么是不是在这个制度里的微观机制或者一些更具体的习俗中延续呢?

周飞舟教授认为:从殷周到秦汉不单是国家体制的巨大变化,连社会结构、家庭结构都有巨大变化。但这样的观念一直延续,主要原因还是儒家思想的传播延续,从这个意义上说汉朝是个非常重要的朝代,汉儒把儒家思想和帝制做了非常深度的融合,对后世影响深远。再从更抽象的层面去看,答案在于中国文化自始至今一以贯之的孝文化,它是家国观念的核心要素。吴文藻先生曾经有个理论,社会的变动与发展就像一个球在转动,最外层是物质文明,变化的最快,中间的部分就是体制、制度、组织,最核心的部分则是意识形态、价值观念,变化的最慢。换言之,只要核心不变,制度、体制和外在物质文明即使在变也是围绕着它在变。

中山大学哲学系的陈少明教授提问:从殷周到秦汉经历了一个从封建制到郡县制的国家形态改变,但为什么我们家国观念还是能够延续?既然已经不是宏观制度层面的延续,那么是不是在这个制度里的微观机制或者一些更具体的习俗中延续呢?

周飞舟教授认为:从殷周到秦汉不单是国家体制的巨大变化,连社会结构、家庭结构都有巨大变化。但这样的观念一直延续,主要原因还是儒家思想的传播延续,从这个意义上说汉朝是个非常重要的朝代,汉儒把儒家思想和帝制做了非常深度的融合,对后世影响深远。再从更抽象的层面去看,答案在于中国文化自始至今一以贯之的孝文化,它是家国观念的核心要素。吴文藻先生曾经有个理论,社会的变动与发展就像一个球在转动,最外层是物质文明,变化的最快,中间的部分就是体制、制度、组织,最核心的部分则是意识形态、价值观念,变化的最慢。换言之,只要核心不变,制度、体制和外在物质文明即使在变也是围绕着它在变。

最后一个问题是由吴重庆教授提出,他问道:如果说国君作为一个大家长,那么君统与宗统的分立,可以理解为他要和“小家”拉开一定距离,接下来就涉及“小家”之上还有一个“大家”观念,如张载所谓“天父地母”“民胞物与”,家国体制又有哪些安排来使国君践行“大家长”职责?

周飞舟教授借最后一问为“家国”概念的阐释做了深入而精彩的补充:君统、宗统将国家分成了君、公族、百姓三伙人,这三伙只是亲疏有别,但都属于一家。我个人一直将丧服制度作为切口理解“家国”。丧服制度作为中国传统社会的一个表征,一种符号化的存在,用社会学的话语来说,它实现了人际关系亲疏的“量化”。如国君死了,他的臣要服斩衰(五服之首),国民不用服斩衰,只是穿至亲死去的丧服三个月即可。这个服制表明:我(国民)是你(国君)的民,但我们之间也没到特别亲近的程度。

中国人的“家”伸缩性特别强,很有层次性,费孝通先生曾说“一表三千里”。我们日常生活中所说的“下班回家”和“过年回家”不是一个“家”,“给家里挣钱”和“找家人挣钱”也不是一个“家”。国君作为一个“大家长”,一是要能忍让,二是要拎得清。何谓“拎得清”?就是要看到每个人都不是上帝般的存在,每个人都是站在人群中的人,只要在人群中,就有亲疏远近,我们把亲疏分层的同时也是为了把更远的人包进来。

为什么我们见长辈就叫叔叔、阿姨?在学校就有师兄、师弟、师姐、师妹的拟亲属称呼?西方社会绝对不是这样,这就是家国体制的遗留:我们把自己的小家分出去,同时为了把外人相对拉近,这就造成了所谓“差序格局”。依个人观点,差序格局其实是一个真正平等主义的格局,它意味着:人,只有远近的区别,但没有绝对的差别。你和我都是同一种人,但我们都有各自的父母,各自的兄弟姐妹,我不能拿你的父母当成我的父母。

费孝通先生对差序格局与团体格局的区分是非常敏锐的,放在“家国”观念中去理解,差序格局的社会结构是一种真正的无差别的社会结构,这个社会结构不会强调团体、种族、国家之间的差别;也是在家国观念中,我们才能更好领会费孝通先生所提出的极具中国传统文化意涵的“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。

最后,吴重庆教授向周飞舟教授赠送讲座纪念海报,讲座在同学们的热烈掌声中圆满告终。