中国自主知识体系创新论坛·“标识性概念”系列讲座第2讲

2023年10月31日,“标识性概念”系列讲座第二讲“食货”在中山大学锡昌堂103讲学厅举行,主讲人为中山大学历史学系刘志伟教授,讲座由中山大学人文学部主任陈少明教授主持。

陈少明教授首先介绍并阐发了筹办“标识性概念”系列讲座的重要意义。中国人文社会科学界近来着力倡导构建自主知识体系,以此对近代以来传入中国的西方社会科学理论体系加以反思、对话与超越。而自主知识体系的根基是概念,构建中国自主的知识体系的基础就要对中国传统历史经验中形成的政治、经济、文化方面的重要概念进行充分的理解与认识。

说起“食货”研究,陈少明教授在介绍时打趣,“食”在他的家乡(潮汕)话中做动词用,大家很容易误以为刘志伟教授在做“吃货”的研究。在当今学界中,“食货”概念紧紧与刘志伟教授的名字联系在一起。刘志伟教授是明清社会经济史研究的巨擘,历史人类学“华南学派”的核心学者之一,近年来他在学界多次发表文章与演讲,认为“食货”揭示了中国传统时期真正的政治经济原理。然而,用刘志伟教授的话来讲,选择和坚持这一研究“就像在和风车战斗”。

食货由来

何谓“食货”?《尚书·洪范》篇之“八政”,“一曰食,二曰货”,按唐代大儒陆德明注,“食”即“勤农业”,“货”即“宝用物”。

“食货”与“经济”之辨

刘志伟教授是经济史出身,对“食货”的认识伴随着对“经济”概念的思考而不断深化。在他的早期学习经历即上世纪五六十年代,“食货”并不被列入经济史范畴。尽管早在民国时期,陶希圣办经济史研究刊物就以“食货”为名,但因为在马克思主义视域下的经济学是研究生产力与生产关系的学问,生产关系以阶级关系为核心,在中国表现为地主与农民的矛盾,“食货”原理不涉此议题,也就被认为不属于“经济”。

马克思主义的经济学是资本主义时代开启后的经济学,“经济”的概念与前资本主义时代完全不同。在法国史学家布罗代尔的三卷本巨著《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》的第一卷中,前资本主义时代的经济也不被冠以“经济”之名,而是称为物质生活,以求与“经济”区别开来。在这里的“经济”显然是古典经济学意义上的即以市场交易为基础,以货币计算的价格形成和调节机制为分析手段去解释其运行方式的经济现象。在这个意义上,“食货”确非“经济”。

然而,“食货”又与亚里士多德思想中的“经济”意义十分相近。在亚氏的《政治学》中讨论的家庭管理(经济)指的是为获取具有使用价值的财富的活动,用亚氏原话可概括为:“to live or to live well”,这与中国古代经典论述中的“食货”原理是相通的:“食”是使民生存,实现基本物质生活,这是靠“勤农业”、“以佃以渔”;而“货”是使民活得更好,这便是“宝用物”、“通其变,使民不倦”,所谓“不倦”正是基本物质生活之上的丰富多彩的生活。这个意义上的“经济”在人类历史上的不同文明和不同国家体制下是共同的。所以,从我们中国传统中走出来的“食货”,其实也是全人类共有的知识体系中不可或缺的一部分,具有普遍性意义。

那么,我们如何将“食货”置于一般经济理论体系中加以定位?

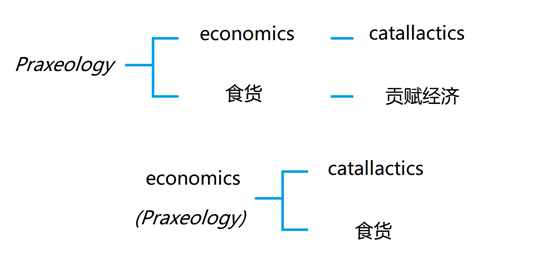

现在流行的经济学的理论和方法,都是建立在市场体制的基础之上。随着经济学视野和研究方法的扩展,奥地利学派的经济学家路德维希·冯·米塞斯主张要从古典的政治经济学脱胎出人的行动科学(praxeology),经济学由此成为人的行动学的一部分,不过他所谓的人的行动学主题仍然是基于市场的选择行动。米塞斯以“catallactics”命名本来就是经济学核心的理论与方法,即通过研究市场上的商品和服务的价格如何决定,以货币表示的价格计算,分析如何由选择的行动去解决稀缺性的问题。而“食货”显然有别于“catallactics”,若尝试将其纳入米塞斯建立的一般性学科框架,两者应呈现并列关系。

我们可以说,在广义的经济学的框架下,可以有两个不同意义的经济学概念,一个是以18世纪以后形成的市场经济体制为对象的经济学“catallactics”,一个是从中国历史的经验事实中形成的“食货”原理。与这一划分逻辑相通的是经济人类学家卡尔·波兰尼的著名论文“The Economy as Instituted Process”中对形式主义经济学与实质主义经济学的划分。

“经济的”形式意义(The formal meaning of economic)是由手段—目的关系的逻辑特性中产生出来的,如同“economical”(合算的)或“economizing”(节省的)这些术语所呈现的,其意义涉及选择的特定情境,即由手段的不充分而引起的对手段的使用做出选择的情况;“经济的”实质意义(The substantive meaning of economic)则是由人因生计而对自然及其同伴的依赖而产生出来的,涉及人类与自然和社会环境之间的相互交换,通过这种交换获得满足需要的财富。“食货”显然属于波兰尼在经济的实体意义上的制度原理。

中国古代经典论述中的“食货”

接着,刘志伟教授通过对《周易·系辞下》《尚书·禹贡》《汉书·食货志》序言等古代经典中有关论述阐明“食货”之道。在他看来,“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位”是“食货”的前提假设,即人们获得生存所需的物质条件,出自天地之德,天地所生提供了充分的物质财富,人们获取这些物质财富的能力,是由“人主施政教于民”得到的,这些居于人主之位的“圣人”通过控制自然财富,得以“聚人守位,养成群生”,这是他们“奉顺天德,治国安民之本”。圣人守位的合法性来自“仁”,“仁”体现在他们能够奉顺天德,控制财富以养成群生。从“食货”原理出发,刘志伟教授还对“定九州”、“五服之贡”做了精彩的创新性阐释。

概括来说,刘志伟教授认为,“食货”理论的基本内容是如何以稳定有效的方式获取自然财富,并在一种统治与被统治的人身支配的政治格局下,通过交换手段实现财富使用价值的再分配。在中国古代历史发展中形成的国家意识形态和王朝体制运转中,“食货”作为一种人的行为和物质运动的方式,以王朝国家编户齐民作为基础,通过“圣王量能授事”和“四民陈力受职”的贡赋体系,实现生产条件的分配与贡赋责任对应的“均平”原则,同时,国家通过控制货币发行和流通,并对商品流通实行专营和管制控制交换领域,作为敛财的重要机制,维持经济运转和政治稳定的均衡。这种体制自秦汉到明清,以不断改革具体的制度设计维持稳定的结构,形成了一套中国独特的知识和制度。

“我就像在和风车战斗”

对“食货”研究如此关注的背后,是刘志伟教授对现行中国经济史研究主流范式的挑战。他指出,未来中国经济史研究可以走向两种不同范式。一种是基于市场经济体制的分析概念和方法,从资本主义经济运行的逻辑推行前资本主义经济的逻辑,这种方法正在成为主流,理论越来越时髦,问题越做越精细,也有越来越多的学者投入其中,然而是否会偏离中国传统文化本身的、甚至部分延续至今的经济逻辑?另一种则是从贡赋体制的食货原理出发,建立分析性概念,探索新方法。但目下很多人认为“食货”研究是落伍的、不入流的,因此他自嘲说:“我就像在和风车战斗。”

即便如此,他仍要坚持呼吁,更年轻的学者如果真正想从中国自己的知识传统发展出标识性概念,建立具有中国特色的经济学理论并把它放在一个全人类共同追求的知识体系里面去的话,应该从“食货”入手,建立可供应用的分析性概念。他列举了“食货”研究若干问题进路,如食货体制下生产要素的性质与配置原则、食货经济中的“商品”、食货运行中的商品价格形成和调节机制,等等。这其中有非常多可供挖掘的创新性议题,都亟需我们开展一些扎实的实证研究。

举例而言,中国近代史书写中鸦片战争以来的“白银外流”叙述,按事实来看,中国其实并没有现代国际贸易理论意义上的“逆差”,实际考证起来还是白银流进比外流还是要多的。但我们之所以坚持“白银外流”的叙述,是因为在“食货”原理之下,白银就不应该向外流失,其背后是两种截然不同的经济体制之间的对抗。总之,“食货”研究需要大家尤其是青年学者的共同努力。

“食货”讨论

陈少明教授接过话筒做点评分享,从事中国哲学研究的他以往是从“道器”视角进入《周易》、《尚书》等古代经典,看到不同学科进入共同的文本得出不同的阐释使他很受启发,由此可引出一个更重要的议题,即还原到中国古代语境中,无论“道器”或“食货”都是相通的,这正体现了跨学科交流对于建立中国自主知识体系的重要意义。随即他率先提了三个问题:中国古代经典中亦有“理财”概念,如何理解它与“经济”、“食货”的关系?“食货”原理下的贡赋体制如何处理与周边国家的关系?最重要的是,从一九四九年以来再到改革开放之前的“经济”,我们又该如何定位?

刘志伟教授对此一一作答。他说,越往前追溯,中国传统的知识体系的整体性就越强,不同概念间亦是理念相通。“理财”确是中国古代经典论述中一个重要的经济概念,它与食货侧重不同,却同享着一套经济逻辑,在这套经济逻辑下包括货币、土地、市场都必须相互联系起来才能得到正确的理解,在这样的前提下,“理财”绝对比今日的词义要丰富得多。

其次,“食货”原理下的贡赋体制与周边国家大体可分为两种关系,一种关系是周边国家部分进入了我们的经济体制,比如东南亚国家与日本,王朝想要获取物质财富以养成群生必须和他们互通有无;另一种关系则只是象征性的经济往来,在天下秩序的逻辑中让其朝贡,并没纳入经济体制。

关于最后一问,刘志伟教授认为,自己之所以读古书对“食货”产生学术敏感,就是因为有过集体化时期的生活经验。他举了几个例子来说明,一是以农村生活经验为例,那时候提倡“为国家种粮”是很光荣的,上缴国家的不止是作为“农业税”的“公粮”,这只是公民应尽的义务。农民交的更多的是余粮,认为是自己对国家的责任,若按一般经济学理论很难解释新中国在如此低税率制度下的征税能力;二是以从他1972年在工商管理局的工作经验看,改革开放前的价格机制与市场经济的价格机制是完全不一样的;三是以在中山大学历史系师生课后要承担为校园挖鱼塘的故事,阐明在改革开放前的政治经济逻辑下个人对国家无限的责任与主体参与意识。这些经验背后的逻辑与“食货”不能够简单类比,但却又与“量能授事”、“四民陈力授职”相通,共享着某种中华文明的国家传统。

陈乔见教授最后提问,《史记》中的《货殖列传》,这与“食货”是否有所区别?刘志伟教授认为,《史记》涉及广义经济讨论的两个名篇,一是《货殖列传》,二是《平准书》,前者在《汉书》以后就不入史书,而后者包含在他所说的“十三史”中,对“食货”原理构建更有重要意义。概括来说,司马迁在《货殖列传》中揭示了人作为个体的逐利本性,在《平准书》中提出“安宁则长庠序,先本绌末,以礼义防于利”,勾勒出对后世中国影响深远的“重农抑商”传统,这与他亲历汉武帝时期的商业政策变迁不无关系。