马克思论坛第143期

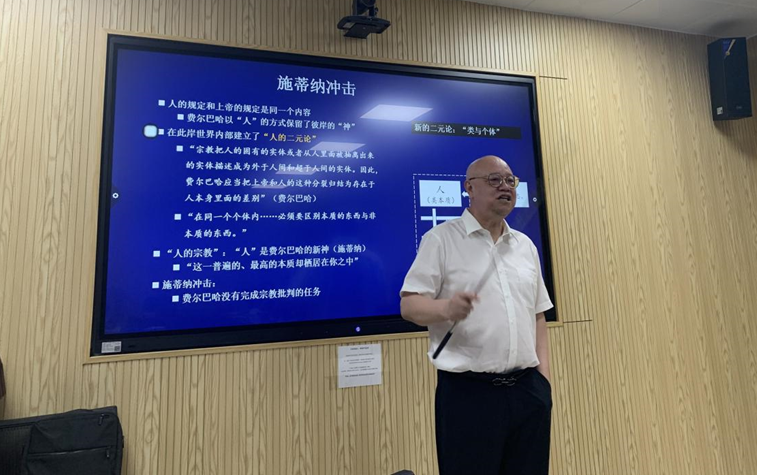

2023年5月29日上午,由中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所(以下简称“马哲所”)主办的“马克思论坛”第143期在锡昌堂420课室开讲。主讲人为清华大学人文学院哲学系韩立新教授,主题为“‘人的二元论’及其消解——从费尔巴哈、施蒂纳到马克思”。中山大学哲学系暨马哲所副所长马天俊教授担任主持人。

马天俊首先介绍了“马克思论坛”系列活动的基本情况,并对韩立新教授的到访表示欢迎。他指出,韩立新教授的研究功底深厚、独树一帜,与中大马哲学科具有很强的差异互补性,相信会使大家有所收获。

韩立新指出,作为马克思思想来源的重要部分,国内外现有的对青年黑格尔派的研究多是传记式和评述式的,很少切中这一运动的思想主题。他认为,青年黑格尔派在1840年代初期掀起的是以“观念的异化”反抗“思想的统治”的运动。他们试图通过将神本归结为人本来消除此岸世界和彼岸世界的二元对立,但是,在这一过程中却又建立起新的带有神学色彩的“人的二元论”。这使得他们在1844年以后不得不将主题转变为如何消解“人的二元论”,结果在学派内部产生了激烈的斗争;这场斗争的结果,不仅使青年黑格尔派本身解体,最终还促成了马克思“现实的个人”概念的诞生。

基于这一线索,报告分为以下三个部分展开。

第一,费尔巴哈的“观念的异化”。“思想的统治”是客观化了的思想对现实世界的统治,其典型形态包括基督教的神学二元论和黑格尔的绝对精神。这一思想原型来自费尔巴哈。费尔巴哈利用黑格尔自我意识概念的“双重的意义”,并将其改造为“人先把自己的本质移到自身之外,然后再在自身之中找到它”的命题,进而推出神是人的本质的自我异化的命题,即人从自己所能想象的最高级的对象中去认识自身。因此,要结束“思想的统治”,最好的办法莫过于将异化出去的观念复归于人自身,将宗教的观念归结于它的世俗基础,亦即扬弃观念的异化。费尔巴哈用人本主义取代了神本主义,“人的自我异化”理论成为青年黑格尔派成员广泛运用的理论(衍生出货币异化、劳动异化等),这一运动借由宗教批判迎来其繁荣时期。

第二,施蒂纳的“人的二元论”批判。好景不长,到了1844年对于费尔巴哈的评价急转直下。这一切始于施蒂纳。施蒂纳指出,费尔巴哈虽然将“神是人的上帝”改造为“人就是人的上帝”,但是后者中出现了两个人,前一个属于大写的“人”(Mensch),即作为人类本质的“类”(Gattung),后一个则是现实世界中的个人。那么,“人”和个人跟宗教中的神与人究竟有什么区别?这就是著名的“施蒂纳之问”。施蒂纳认为,费尔巴哈以“人”的方式保留了彼岸的“神”,在此岸世界内部建立了“人的二元论”,这意味着个人仍然受到与自己相分离的本质的压迫。因此,费尔巴哈并没有完成宗教批判的历史任务,仍然是一种“人的宗教”;将这一理论应用于政治和经济等社会领域只会延续和扩大费尔巴哈的错误。这一结论,完全颠覆了青年黑格尔派的既有认知,史称“施蒂纳冲击”。为消解“人的二元论”,施蒂纳提出了如下具体方案:(1)不能在个人身上再区分出“本质的东西与非本质的东西”,只有“我”或“唯一者”;(2)即使个人身上有普遍本质,也只能是“我”的“所有物”,受“我”的支配;(3)把“人”从个人中驱除出去,彻底消除二元论中的“人”的一极。

第三,马克思的“现实的个人”。其实,类与个体是每一个具体的人身上同时拥有的两重属性。关键在于,怎样从哲学上证明,两者不是以分离的方式,而是以统一的方式,结合在个人身上。类与个人的统一方案有两种,一种是从类出发来统一个人,另一种是从个人出发来统一类。前者的典范是费尔巴哈的“人的自我异化”,但经历“施蒂纳冲击”后的“德意志意识形态”家们无一例外都困于由此路径导致的两难困境之中,只能尝试后一条路径。然而,由于施蒂纳的“唯一者”是思想的臆造物,且陷入了虚无主义,故只破不立,未能提出由个人出发的新的路径。费尔巴哈的“感性的个人”的方案最为接近问题的解决,但是,由于其无法解释“类”是如何出现在个体身上的问题,结果只能将“类”预先埋在个体身上,最终亦回到了从类出发的老路上。在费尔巴哈那里,个人被理解为先天地就是“类+个体”或者“类=个体”的存在。与此不同,马克思把个人理解为“个人®类”的存在,即个人身上本没有类,类是自己在后天自己生成的。类与个人的统一只能采取“个人®类”的形式。这就是《德意志意识形态》中关于个人的具体规定:“从事实际活动的人”或“现实的、有生命的个人”,可将其简称为“现实的个人”。正是基于这一“现实的个人”概念,马克思才完成了费尔巴哈和施蒂纳想做又做不成的事情。

韩立新总结指出,施蒂纳和费尔巴哈虽然也试图从个人出发去统一类,但是由于无法找到从个人转变为类的动力机制,结果又不得不保留了“人”的彼岸性。而马克思由于发现这一转变的动力机制,可以真正做到从个人一元出发,进而从一开始在出发点的设置上,规避了重新走向“人的二元论”的风险。总之,“现实的个人”是马克思在探寻消解“人的二元论”过程中所发现的最重要的概念装置。接下来,他需要将这一概念装置应用于自己的理论建构,即从“现实的个人”出发去阐释观念的产生,通过将宗教世界归结为它的世俗基础来消除“思想的统治”,最终确立起唯物史观。

报告结束后,讲座进入提问环节。中山大学哲学系黄涛副教授、中山大学马克思主义学院林钊教授、中山大学哲学系暨马哲所谭群玉教授、叶甲斌博士后、凌菲霞副研究员和马天俊教授就“费尔巴哈章”的具体论证、《提纲》的写作时间、自我的相互承认结构、人的本质的规定性内容及理由、如何理解个人或学派的思想统治以及施蒂纳有无整合类与个体的意愿等问题与韩立新教授展开了深入交流。

最后,马天俊简要总结了韩立新的精彩报告和富有品质的讨论,并向与会师生表示感谢。本次论坛圆满结束。