“马克思主义哲学经典与当代”文本导读第3讲

2023年4月7日,由中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所(以下简称“马哲所”)、中山大学哲学系和广东哲学学会共同举办的“马克思主义哲学经典与当代”文本导读系列讲座第3讲顺利在线上举办。讲座主题为“如何在唯物史观中行动?——《路易·波拿巴的雾月十八日》与情势政治学”,由复旦大学哲学学院副教授祁涛担任主讲人,马哲所暨哲学系助理教授张米兰担任主持人。

讲座伊始,祁涛从《路易·波拿巴的雾月十八日》(下简称《雾月十八日》)的文本特殊性理解切入,题解了讲座主题,并讲述了阅读方式。他指出,该文本没有直接给出清晰的理论框架和结论式的理论教诲,而是着力于对具体历史过程的再现,这实质呈现了唯物史观从微观来认识宏观问题的另一视角。《雾月十八日》的文本本身是对1848-1852年政治的直接性的介入,而它实际也要求读者作为行动者而非旁观者进入到文本阅读。同时,《雾月十八日》是革命失败后马克思对法国情况的具体分析和反思,我们有必要在1848-1852年文本群中研读它。进而,祁涛给出了两种“打开方式”,其一是找到核心主题“一段倒退的历史是如何可能”,即“法国阶级斗争怎样造成了一种局势和条件,使得一个平庸而可笑的人物有可能扮演了英雄的角色”;其二是确定阶级、国家和历史三个相互关联的模块,探讨复杂、动态的阶级斗争的社会和政治问题及其历史基础。

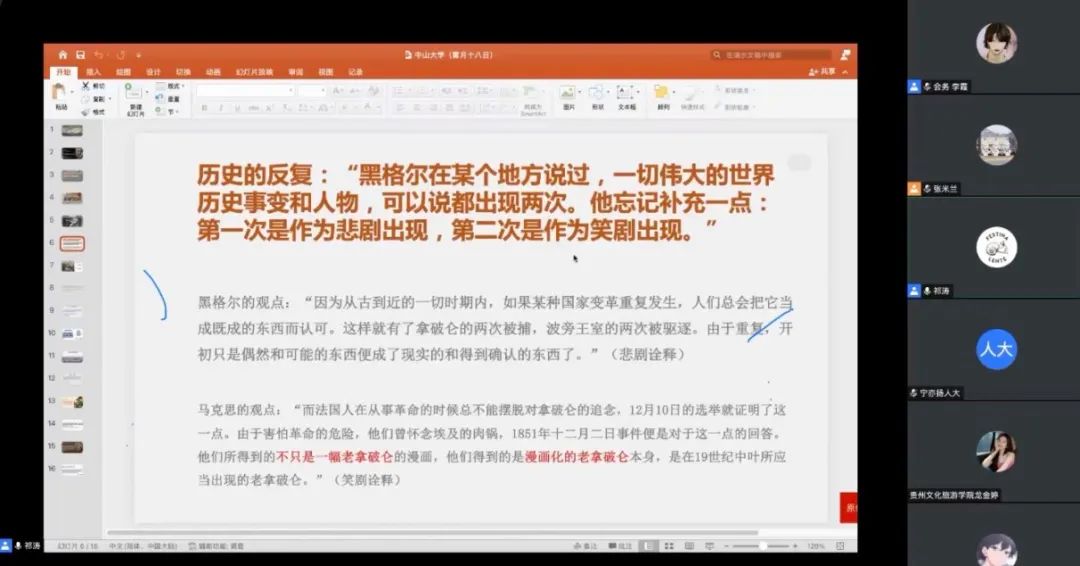

接下来,祁涛探讨了历史的悲喜剧问题。针对历史的反复,黑格尔指出第一次出现具有必然的悲剧色彩,马克思则认为第二次是作为笑剧出现。1848革命中的小拿破仑所面对历史情形完全迥异于19世纪末的老拿破仑,即使他完全复刻老拿破仑的所作所为,他也只会显得不合时宜而沦为笑剧。同时,法国大革命和1848革命两次革命的对比也呈现了历史的悲喜剧。在法国大革命中,呈现出资产阶级为捍卫革命原则纯洁性而不断流血革命的“上升的路线”,也即悲剧路线;在1848革命中,则呈现出革命力量内部不断分化、革命性不断减弱趋于保守的“下降的路线”,也即喜剧路线。通过引入福柯对法国大革命的分析,祁涛指出,《雾月十八日》启示我们,唯物史观不仅要明确自身的正确认识和革命行动,还要洞悉在实际历史中形形色色不合时宜的幻想、迷信与行动,及其背后的意识形态和社会结构的根据。

由此,祁涛区分了“结构的历史”与“情势的历史”两个层面。借助对布罗代尔的“长时段”理论进行分析,祁涛指出唯物史观“结构的历史”是指较长时段积累、强弱不均的多层次发展的社会经济结构的历史。但正如阿尔都塞的多元矛盾论所指出的,社会结构不是固定、唯一的实体,其内部存在不均衡性。阿尔都塞指出,结构的矛盾只是确定革命被“提上议事日程”时的形势,但它不能直接创造“革命的形势”,更不能促成革命爆发的形势和革命的胜利,它所促成的只是具有各种可能性的“情势”。这就涉及到“情势的历史”。“情势”是经济基础与上层建筑之间的中介,历史的结构促成情势的出现,而政治实践正是针对特殊的情势的介入,情势由此会促成深层次的结构的历史改变。政治实践的能动作用与历史结构的发展速率息息相关,把握还是违逆历史结构发展方向,会导致加速或减缓历史结构发展速度。从情势的历史分析,《雾月十八日》呈现了当时法国的具体情势,在经济危机背景下,分裂的社会不足以提供进一步革命的社会基础;另一方面,占多数的小农期望强力的政权解决社会危机,因此社会存在向保守倒退的可能。波拿巴的上台正是把握了当时的情势,其后果是现代革命进程倒退。1848革命失败,社会似乎退到其出发点之前的社会基础,若想革命成功,社会首先要为自己创造必需的出发点,把握结构的历史及其生成的情势,同时要积极地介入情势,创造真正的革命的形势、关系和条件(the conjunction,the relations,the conditions)。这涉及到19世纪社会革命与18世纪资产阶级革命的根本差异,不同于18世纪资产阶级革命对过去历史事件的重复与追忆,19世纪社会革命更需要在唯物史观中清晰理解其所处的情势,从现在和未来的关系中来把握行动。

最后,祁涛借助毛泽东的 《矛盾论》,概括了《雾月十八日》“如何在唯物史观中行动”启示,强调一方面要理解结构的历史在深层意义上的决定和支配性作用;另一方面,要把握情势的历史,生产关系、理论、上层建筑等情势的变更本身可能转为决定性的作用。对情势重要性的强调,也是唯物史观反教条主义的重要启示。

报告结束后,线上听众就“历史的结构与行动之间的关系”、“如何理解历史的重复与差异”、“历史的创造如何发生”以及“历史的情势的理解”等方面进行提问,主讲人对其中的主要问题进行解答。文本导读系列讲座的第三讲圆满结束,共三百余名观众参与。